3 Juli 2022

Catatan Kritis untuk Filantropi Islam di Indonesia

KONDISI kerentanan akibat berbagai momen kritis yang kita hadapi dalam beberapa tahun terakhir—mulai dari pandemi Covid-19 hingga efek dari kebijakan-kebijakan kapitalistik—masih kita rasakan hingga sekarang. Salah satu respons cepat publik yang deras mengalir untuk mengatasi persoalan tersebut adalah berbagai bentuk sumbangan dan tindakan solidaritas yang bersifat karitatif—dengan kata lain filantropi. Reaksi cepat ini bertumpu pada satu asumsi bahwa berderma adalah solusi jitu dan tepat sasaran di momen-momen kritis atau bahkan di masa krisis panjang sekalipun.

Tentu narasi ini sangat familiar bagi umat Islam, terutama di periode antara bulan Ramadhan dan Idul Adha, ketika mereka yang memiliki kemampuan ekonomi wajib untuk menunaikan zakat fitrah dan berkurban untuk kaum fakir miskin dan golongan-golongan lain yang berjuang. Tidak perlu diragukan bahwa potensi kolektif dari berbagai jenis aktivitas sedekah ini amat besar, baik dalam hal pengumpulan dana maupun distribusinya.

Tetapi, pertanyaan yang lebih besarnya adalah, apakah pemahaman dan model konvensional dari filantropi Islam ini cukup? Mungkinkan kita membayangkan dan merumuskan model filantropi dan solidaritas sosio-ekonomi Islam yang lebih maju? Bagaimana kita memastikan pengelolaan dana umat atau dana publik secara akuntabel, transparan, dan demokratis, terutama di tengah kritik atas penyelewengan dana di sektor filantropi Islam? Inilah persoalan yang akan coba dijawab di dalam pemaparan singkat ini. Analisis dalam esai ini tidak bertujuan untuk memberikan analisis apalagi teroborosan fiqh atau jurisprudensi Islam—untuk itu, saya serahkan kepada ahlinya. Kali ini, yang ingin saya angkat adalah refleksi dan sejumlah tawaran tentang filantropi Islam dari perspektif seorang pegiat ekonomi gerakan dan pembelajar ekonomi-politik.

Membongkar Altruisme Efektif dan Praktik Filantropi Global

Salah satu argumen filosofis yang mempengaruhi gerakan filantropi kontemporer adalah Altruisme Efektif (Effective Altruism). Salah satu promotor terkemuka dari gagasan ini adalah filsuf utilitarian-analitik asal Australia, Peter Singer. Dalam artikel klasiknya yang berjudul ”Famine, Affluence, and Morality” (1971) Singer berpendapat bahwa mereka yang kaya dan berkecukupan, terutama yang tinggal di negara-negara kaya di Utara, memiliki kewajiban moral untuk membantu mengurangi jumlah kesengsaraan hebat di dunia melalui harta kekayaan mereka. Berangkat dari tradisi etika utilirarian dan rasa terenyuhnya melihat korban Perang Kemerdekaan Bangladesh, Singer memakai satu analogi untuk meyakinkan pembacanya: apabila kita akan segera tergerak menyelamatkan seorang anak kecil yang tenggelam di satu danau meskipun baju kita akan basah, mengapa lantas kita tidak tergerak untuk menyelamatkan warga sipil yang kelaparan dan membutuhkan penanganan medis dalam kondisi perang? Argumen ini secara lebih elaboratif kemudian dijabarkan oleh Singer dalam bukunya, The Life You Can Save (2009) yang menjelaskan secara detail salah satu strategi implementasi utama dari falsafah Altruisme Efektif: berdonasi kepada lembaga-lembaga filantropi dengan profesionalitas tinggi dan dedikasi kepada kaum marjinal. Dalam buku tersebut, Singer juga menyebutkan cerita-cerita tauladan dari berbagai figur (elite), mulai dari para profesional humanis di sektor korporat, oligark-oligark dermawan seperti Bill Gates, hingga figur politik dan intelektual dunia yang mendorong inisiatif filantropi dan bantuan untuk negara-negara Selatan.

Singkat kata, bagi Singer, berderma adalah aksi etis nan politis, dengan para dermawan sebagai para pelopornya dan organisasi serta lembaga kemanusiaan dan filantropi sebagai kendaraan politiknya.

Familiar? Tentu saja. Argumen inilah yang di kemudian hari dipakai oleh para kapitalis raksasa seperti investor Warren Buffett, pendiri Microsoft Bill Gates, dan miliarder kripto muda Samual Bankman-Fried alias SBF. SBF misalnya, membaca karya Singer saat remaja, dan ide-ide Altruisme Efektif meyakinkannya untuk menjadi pialang kripto-cum-dermawan.

Sejatinya, tidak ada yang benar-benar baru dari filantropi kapitalis global ini, tetapi, packaging dan marketing-nya membuat bisnis donasi para filantropis pengemplang pajak ini terlihat ‘humanitarian’ dan bahkan ‘progresif.’ Tertarik mengembangkan pembangkit listrik hidroelektrik dan ekowisata? Howard Buffett, anak Warren Buffett, punya jawabannya. Panik menghadapi kiamat kecil berupa perubahan iklim? Bill dan Melinda Gates punya solusinya. Terenyuh melihat nasib para hewan di industri ternak? Tenang saja, SBF pun demikian. Slogannya, setiap dollar, rupiah, atau bitcoin anda akan membantu pengembangan obat malaria, vaksin baru, dan inisiatif kemanusiaan lainnya.

Saya curiga, jangan-jangan paham Altruisme Efektif juga diam-diam diimani oleh umat Islam Indonesia, terutama para kelas menengah dan elitnya. Ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, meskipun ditunaikan secara massif, direduksi menjadi persoalan preferensi donasi individu seorang Muslim untuk kegiatan dan penerima favoritnya, seperti santunan untuk anak yatim piatu, kesejahteraan kaum fakir miskin, atau wakaf tanah untuk aktivitas pendidikan.

Apa yang bermasalah dengan Altruisme Efektif? Bukankah berdema adalah satu hal yang baik? Tentu saja membantu sesama yang menderita lebih baik dari berdiam diri. Tetapi, perlu kita ingat bahwa berderma tanpa membongkar struktur penindasan, tanpa memberikan alternatif, semacam memberikan salep dan obat penenang kepada pasien yang sakit keras.

Matthew Snow, seorang pembelajar filsafat, mencatat sejumlah masalah dengan ide Altruisme Efektif. Kritik Snow berfokus kepada tiga aspek, yaitu asumsi interaksi/relasi sosial antara manusia dalam analogi yang dipakai Singer, absennya analisis mengenai kondisi struktural dan peranan kapital dalam perspektif Altruisme Efektif, dan preskripsi kebijakannya.

Secara singkat, kritik Snow adalah sebagai berikut. Pertama, analogi Singer seakan-akan mengasumsikan bahwa interaksi/relasi sosial antara seorang manusia dengan manusia lainnya yang menderita adalah sebangun atau dapat direduksi menjadi hubungan antara calon donatur dengan penerima bantuan potensial. Kita tahu bahwa model ini, yang secara tidak langsung mengamini logika transaksional (pasar) dalam relasi sosial, tidak merepresentasikan kompleksitas masyarakat (dan relasi sosial produksi yang membentuknya) dengan baik.

Kedua, abstraksi dan visi tentang masyarakat a la Altruisme Efektif tentu saja abai dengan konteks kapitalisme. Logika akumulasi kapital dan pengejaran keuntungan merampas hak mereka yang terpinggirkan dan berbagai sumber daya untuk memberikan hidup yang layak bagi para “penerima bantuan potensial” tanpa perlu bergantung dengan filantropi.

Ketiga, preskripsi yang dianjurkan oleh Altruisme Efektif dapat diperas menjadi tiga pilihan, yaitu: 1) menjadi juragan kapitalis atau profesional berpenghasilan tinggi demi menyelamatkan dunia, 2) bekerja untuk lembaga filantropi kapitalis, atau 3) bekerja di sektor riset, advokasi, atau kebijakan pro-kapital.

Kita juga dapat menambahkan sejumlah keberatan bagi Altruisme Efektif, seperti struktur industri filantropi global yang tidak demokratis, bagaimana filantropi kapitalis berkontribusi kepada agenda privatisasi dan pemangkasan hak dan anggaran sosial, atau bagaimana asumsi utilitarian dalam pemikiran Singer dapat menjadi pembuka jalan bagi komodifikasi hak-hak warga yang marginal. Amatan di tingkat makro maupun di lapangan juga mengkonfirmasi masalah-masalah tersebut.

Sejumlah persoalan ini perlu menjadi catatan bagi pengkaji dan pegiat filantropi Islam di Indonesia. Untuk itu, kita perlu melihat dan mengevaluasi kondisi sektor tersebut.

Praktik dan Potensi Filantropi Islam di Indonesia

Sebagaimana telah saya singgung di atas, ada yang bermasalah dari penerimaan asumsi-asumsi Altruisme Efektif dalam praktik filantropi Islam. Salah satu konsekuensi yang problematis dari penerimaan tersebut adalah individualisasi ibadah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). Proses individualisasi tersebut, dalam hemat saya, secara gradual menghilangkan dimensi kolektif/berjamaah, spirit solidaritas, dan tujuan penyucian harta dari ibadah ziswaf.

Saya teringat kisah sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar RA, yang memerangi para pembangkang yang memilih membelot dari Islam dan menolak membayar zakat, sebuah kampanye militer yang kelak dikenang sebagai Perang Riddah. Dalam masa pemerintahannya sebagai Khalifah, Abu Bakar RA tidak hanya memerangi para murtadin dan nabi-nabi palsu, tetapi juga terhadap upaya untuk merampas hak-hak fakir miskin dan segenap kaum mustadh’afin lainnya. Tidaklah berlebihan saya pikir untuk menyebutkan bahwa ada aspirasi redistribusionis dan cita-cita emansipatoris dalam zakat dan berbagai jenis sedekah lainnya.

Individualisasi ziswaf dengan kata lain adalah suatu proyek yang ganjil, satu kebetulan yang lahir dalam konteks masyarakat Muslim yang terlempar dan hidup dalam kapitalisme. Padahal, potensi ziswaf sangatlah besar. Data terakhir dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) misalnya mencatat bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun. Data yang sama juga mencatat bahwa zakat yang terkumpul pada 2021 misalnya baru mencapai Rp 17 triliun. Artinya, jumlah pemasukan dan pengumpulan zakat sebenarnya bisa lebih digenjot.

Tetapi, tantangan filantropi Islam bukan hanya soal jumlah target donasi zakat semata. Skema pengelolaan dan pemanfaatan dana ziswaf misalnya adalah satu hal yang harus dipikirkan bersama secara lebih serius. Sejumlah kajian telah menunjukkan sejumlah implementasi kreatif dari filantropi Islam, seperti menargetkan pekerja migran Indonesia sebagai penerima zakat dan membangun klinik kesehatan bagi kaum fakir miskin dengan dana zakat. Di sisi lain, filantropi Islam di Indonesia juga rawan diapropriasi oleh kelompok elit seperti partai-partai politik arus utama atau para pemakan rente/kaum penghisap nilai lebih lainnya.

Yang juga tidak kalah problematis adalah basis kelas yang menjadi promotor dan penggerak utama dari praktik filantropi Islam di Indonesia, yaitu kelas menengah/borjuis kecil Muslim. Kecenderungan visi, misi, dan praktik filantropi Islam dari kelas ini adalah, seperti jenis aktivisme mereka yang lain, berwatak reformis. Para pegiat filantropi Islam ini, yang mengamini jalan evolusioner/gradual menuju keadilan sosial, ingin membentuk dunia seturut dengan citra diri dan pandangan hidup mereka sebagai kelas menengah reformis. Mereka lupa bahwa cita-cita seperti ini bisa berujung kepada keyakinan dan implementasi pada ide-ide yang terlihat inovatif tetapi sebenarnya karitatif. Tidak hanya itu, struktur pengelolaan filantropi dan bahkan dana publik yang dibayangkan oleh kelas ini bisa jadi jauh dari demokratis. Semua ide ini menemukan gaungnya dalam berbagai gagasan reformis-liberal hari ini seperti Altruisme Efektif. Lagi-lagi, kita hanya diberikan obat pilek untuk mengatasi bengek yang parah dan berkepanjangan akibat kapitalisme.

Sedikit Tawaran menuju Filantropi Islam Progresif

Bagaimana menghadapi kebuntuan dan involusi dari gagasan dan praktik kontemporer filantropi Islam dan global? Apa saja tawaran dan bahan refleksi yang perlu kita pelajari, rujuk, dan terapkan? Saya pikir ada sejumlah petunjuk untuk keluar dari kebuntuan teoretik dan politik ini.

Pertama-tama, filantropi Islam mau tidak mau harus ditempatkan dalam upaya membangun demokrasi ekonomi demi kesejahteraan rakyat pekerja. Ini berarti mengedepankan orientasi redistribusi dan dekomodifikasi dalam berbagai layaran penyaluran ziswaf, alih-alih sekedar menjadi perpanjangan tangan korporasi dan kaum mustakbirin dalam menggembosi dan memangkas berbagai jaminan sosial dan hak rakyat.

Kedua, orientasi politik dari proyek filantropi Islam haruslah ditempatkan dalam kerangka transformasi sosial menuju masyarakat pasca-kapitalis. Meminjam bahasa mendiang sosiolog Erik Olin Wright, filantropi Islam harus menjadi bagian dari strategi transformasi interstitial, yaitu pembangunan institusi-institusi alternatif di masyarakat berdasarkan prinsip demokratis dan berorientasi pro-pekerja sebagai tandingan dari institusi-institusi konvensional seperti bank, layanan finansial, dan layanan pendidikan seperti sekolah. Harapannya, efek akumulasi dari berbagai ikhtiar transformasi interstitial dapat memberikan daya gedor yang signifikan untuk menghajar institusi-institusi konvensional tersebut.

Ketiga, yang tidak kalah penting, filantropi Islam haruslah berangkat dari kolaborasi yang egalitarian antara mereka yang berhak dengan mereka yang memberikan sebagian hartanya. Bergerak dari orientasi yang karitatif dan penuh dengan nuansa ‘belas kasihan’ kaum elit dan kelas menengah Muslim terhadap penderitaan manusia menjadi sebuah ikhtiar yang dipandu oleh inisiatif dari kaum mustadh’afin atau rakyat pekerja itu sendiri.

Pendeknya, filantropi Islam haruslah diinspirasi dan dipersenjatai oleh upaya pembangunan ekonomi solidaritas. Sejumlah peneliti dan ekonom heterodoks, seperti Tom Malleson, Richard D. Wolff, dan Bruno Jossa telah merumuskan dan mempromosikan berbagai kebijakan untuk mendorong demokratisasi ekonomi dan kesejahteraan untuk semua, mulai dari kontrol atas sektor finansial dan investasi, koperasi pekerja, hingga transformasi firma kapitalis menjadi unit usaha buruh. Upaya transformasi dari bawah ini juga perlu didukung oleh upaya transformasi ekonomi dari atas, seperti industrialisasi bertahap dan kontekstual yang didorong negara. Dengan begitu, kita bisa menemukan dan menerapkan model filantropi Islam yang lebih maju.

Keempat, di tengah terkuaknya kasus penggelapan dana di satu lembaga ziswaf, para pegiat filantropi Islam juga harus berani melakukan otokritik terhadap praktik kelembagaan dan pengelolaan dana serta organisasi yang ada. Berkaca dari kasus tersebut, saya pikir para pegiat filantropi Islam harus memastikan terlaksananya mekanisme organisasional kolektif yang dapat mencegah penyelewangan dana publik. Pembatasan dana operasional dan fasilitas bagi para amil zakat alias pengelola dana filantropi Islam (mungkin kita bisa mengambil inspirasi dari upaya mengontrol politik uang dari negeri ini) yang disesuaikan dengan norma kepantasan publik merupakan satu solusi bagi masalah di atas.

Pertanyaannya, apakah kita mau mengerjakan eksperimen tersebut? Inilah pertanyaan yang harus dijawab bagi mereka yang ingin membangun kedaulatan umat secara rasional, saintifik, sistematis, sabar, istiqamah, dan amanah.***

Iqra Anugrah adalah ko-editor IndoProgress dan pegiat di Laziswaf Daulat Umat (daulatumat.or.id). Esai ini dirumuskan berdasarkan pemaparan yang disampaikan dalam diskusi “Mengulik Gerakan Filantropi Islam (Ziswaf) di Indonesia: Sejarah dan Respon Kritis Atasnya” yang diselenggarakan oleh Daulat Umat pada 16 April 2022.

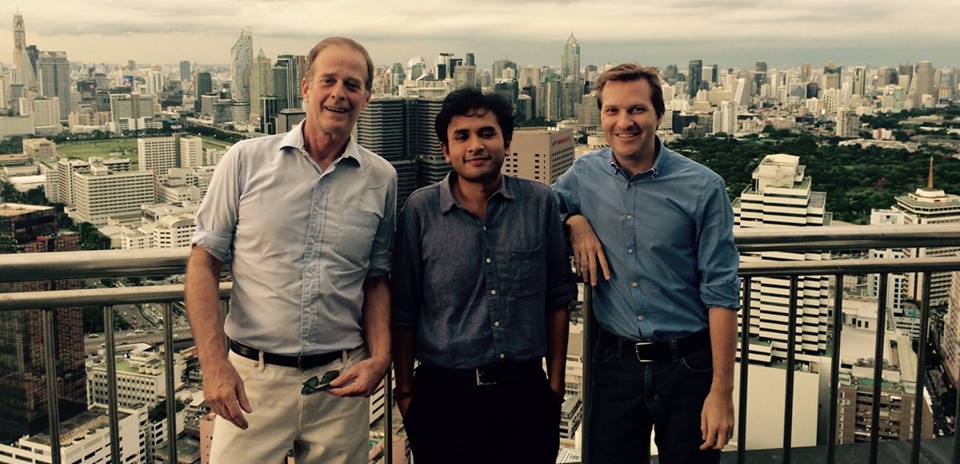

This was literally my last picture with the late Professor Danny Unger. Taken last year when I attended a conference in Bangkok, it was also my last time to meet him in person. Great minds oftentimes gone too soon.

This was literally my last picture with the late Professor Danny Unger. Taken last year when I attended a conference in Bangkok, it was also my last time to meet him in person. Great minds oftentimes gone too soon.