15 Bacaan dan Tontonan Agar Tidak Jadi Zionis Jaksel

PERANG di Gaza kembali pecah. Setelah Hamas, gerakan islamis Palestina, melancarkan serangan terhadap Israel dalam Operasi Badai Al-Aqsa (Operation Al-Aqsa Storm) secara tak terduga pada 7 Oktober lalu, pemerintah Israel segera melancarkan balasan melalui tentara kolonialnya, Israel Occupation Force, IOF).[1] Mohammed Deif, komandan tertinggi dari Brigade Izzudin al-Qassam (sayap militer Hamas), menyebutkan bahwa operasi militer ini merupakan balasan atas agresi dan okupasi Zionis terhadap rakyat Palestina yang semakin parah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan represi atas jamaah masjid yang dilakukan secara arogan.

Kecuali Anda hidup di bawah tanah atau bersemedi di dalam gua, sangat sulit untuk melewatkan berita mengenai eskalasi konflik dan momen historis ini. Sampai artikel ini ditulis, lebih dari 1.400 warga Israel meninggal dan di sisi Palestina lebih dari 7.000 syahid, termasuk perempuan dan anak-anak.

Dari kacamata strategis, serangan Hamas mengejutkan dunia. Bagaimana mungkin pasukan gerilya yang hidup dalam kondisi yang serba terbatas, termasuk pasokan nutrisi yang sangat minim (ingatlah, Jalur Gaza sudah diblokade Israel selama 16 tahun terakhir, dan salah satu akibatnya adalah pasokan bahan makanan untuk penduduk Gaza sangat terbatas), bisa menjebol tembok apartheid Israel yang berteknologi canggih, yang secara efektif menjadikan Gaza sebagai penjara terbuka? Para militan Hamas menorehkan kesan visual yang amat dalam bagi dunia. Sulit dipercaya bagaimana mereka berhasil menjebol pagar perbatasan Israel-Gaza dengan buldoser dan memasuki wilayah Israel dengan motor dan parasut rakitan. Bagaikan Serangan Tet (Tet Offensive) dari gerilyawan Viet Cong yang mengejutkan kaum imperialis, bagaimana mungkin pasukan kaipang Gaza berhasil menggentarkan salah satu tentara terkuat di dunia?

Tentu saja, dalam setiap perang dan perjuangan pembebasan nasional, ada ekses kematian dari pihak lawan, misalnya berpulangnya ratusan warga sipil Israel. Etika perang Islam jelas melarang serangan atas warga sipil dan mewajibkan kombatan pro-pembebasan untuk meminimalisir kematian non-kombatan. Oleh karena itu, ekses kematian yang dilakukan/terjadi dalam serangan Hamas tentu perlu dikritik. Bahkan, sejumlah kalangan Islam dan progresif mengkritik keras dan bahkan mengutuk ekses tersebut.

Tetapi kita perlu berhati-hati di sini. Kita perlu membedakan mana ekses kematian warga sipil yang disebabkan karena berbagai faktor tak terduga dan pembantaian atau terorisme atas warga sipil secara terencana dan sistematis. Di sini, saya menggunakan istilah “ekses” untuk mengategorikan imbas tak terduga dari serangan Hamas karena sejumlah alasan. Pertama, sejumlah hasil investigasi terbaru (misalnya ini dan ini dan juga laporan ini) menunjukkan bahwa banyak korban warga sipil Israel yang tewas karena serangan IOF sendiri ketika mereka berusaha memukul balik pasukan Hamas, yang justru menjaga para warga sipil ini dengan baik.

Kedua, sudah ada sejumlah bukti dan testimoni yang menunjukkan bagaimana pasukan Hamas, setidaknya elemen-elemen yang lebih terorganisir dan disiplin, menjalankan kaidah etika perang Islam dengan tidak melukai warga dan memperlakukan tahanan sipil dengan baik. Hamas juga lebih tepat dilihat sebagai gerakan sosial dan pembebasan nasional yang memiliki sejumlah sayap organisasi–politik, sosial, dan militer. Baik kekurangan dan kelebihannya perlu dilihat dalam konteks kapasitasnya sebagai gerakan pembebasan nasional, bukan kelompok teroris.

Ketiga, ekses serangan yang melukai dan menewaskan warga sipil Israel kemungkinan besar dilakukan oleh elemen militan Hamas dan warga Gaza yang amarahnya sudah menumpuk terhadap kolonialisme Israel. Perlu diingat bahwa warga Gaza senantiasa hidup dalam teror dan brutalitas Israel, ditambah ada ribuan tahanan politik Palestina di Israel, yang kemungkinan besar akan lebih berhati-hati dalam menyerang lawan. Dua faktor ini saya pikir berpengaruh ke karakter dan tingkat kualitas pasukan/kombatan yang ikut dalam Operasi Badai Al-Aqsa kemarin–ada yang disiplin, tetapi ada juga yang sudah dikuasai amarah dan dendam.

Keempat, sudah terbukti bahwa Israel sendiri memanipulasi informasi publik untuk memojokkan perjuangan pembebasan Palestina dengan fitnah. Ini taktik yang dikenal sebagai propaganda kekejaman (atrocity propaganda), misalnya fitnah bahwa “Hamas membantai bayi-bayi Israel dengan cara memenggal kepala mereka.”

Sebaliknya, Israel melakukan pembalasan secara tidak proporsional dan melanjutkan pembantaian dengan dalih membela diri. Secara brutal, Israel membombardir Gaza, membantai warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan tanpa pandang bulu, menghentikan distribusi semua kebutuhan logistik warga Gaza termasuk listrik dan air, hingga menyerang rumah sakit, masjid dan gereja, serta kamp pengungsian. Apa namanya ini kalau bukan genosida? Apa lagi namanya jikalau bukan kebiadaban dan kemunafikan yang ditunjukkan oleh “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah”?

Persis di titik ini, kita perlu sadar dan paham bahwa tragedi yang terjadi di Gaza dan seluruh daerah okupasi Palestina oleh Israel tidaklah bermula dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Bahkan, gelombang kekerasan sistemik dari Israel dan perlawanan dari rakyat Palestina, baik melalui jalur nirkekerasan maupun perjuangan bersenjata, tidak dimulai dari beberapa tahun terakhir ini.

Akar permasalahannya adalah kolonialisme Israel atas rakyat Palestina, yang dimulai dari teror milisi Zionis terhadap rakyat Palestina yang telah menampung mereka yang berujung kepada pengusiran dan perampasan lahan besar-besaran, Nakba, yang membuat rakyat Palestina terusir dari tanah air mereka sendiri, yang dikukuhkan melalui politik apartheid dan ideologi zionisme, yang secara brutal mengekang dan membunuh rakyat Palestina dan menjebloskan mereka ke dalam penjara terbuka terbesar di dunia, Gaza.

Inilah pokok permasalahannya. Apa pun bentuk perjuangannya, siapa pun aktor utamanya, sekecil apa pun ekses perlawanannya, tiap bentuk perjuangan rakyat Palestina akan selalu dihajar oleh IOF dan rezim apartheid Israel. Dengan atau tanpa serangan Hamas, Netanyahu (atau lebih tepatnya SETANyahu) dan para politikus sayap kanan Israel akan selalu mencari cara untuk membombardir Gaza, menganeksasinya, dan mengenyahkan rakyat Palestina dari rumah mereka sendiri. Gelombang protes damai rakyat Gaza sekitar 2018-2019 yang dikenal sebagai The Great March of Return disambut dengan represi besar-besaran oleh Israel. Upaya mobilisasi massa dan perjuangan bersenjata gerakan-gerakan nasionalis dan kiri Palestina seperti Fatah dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP) selama puluhan tahun dilabeli sebagai aksi-aksi “teroris” dan dibalas habis-habisan oleh Israel dengan dukungan imperialis.

Sayangnya, narasi ini secara sistematis dipinggirkan dan sebagai gantinya kita disuguhi oleh propaganda Hasbara (strategi “diplomasi publik” Israel) dan “humanitarianisme” liberal nan abstrak yang munafik dan bungkam tentang realitas penindasan rakyat Palestina. Ironisnya, propaganda Zionis dan imperialis ini bahkan memengaruhi sejumlah kelompok di Indonesia, termasuk kelompok-kelompok Islam “moderat” dengan dalih “anti-terorisme” dan “pro-perdamaian”.

Untuk itulah, kita perlu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah pembebasan nasional Palestina agar tidak latah menjadi Zionis Jaksel yang hanya bisa membeo bahwa “Israel punya hak membela diri” dan mengabaikan genosida yang terjadi di depan mata. Sebagai pengantar, berikut saya sajikan 15 bacaan dan tontonan kunci sebagai referensi untuk kita semua.

Sejarah Palestina dan Israel

- The Question of Palestine (Edward W. Said, 1979, New York: Vintage Books)

Edward Said, sang intelektual Palestina, tentu saja lebih terkenal dengan karya klasiknya, Orientalism, yang menggugat kecenderungan metodologis dan bias orientalis dan imperialis dalam berbagai kajian tentang Timur Tengah dan masyarakat non-Barat lain di berbagai disiplin humaniora di Barat. Tetapi, ada salah satu karyanya yang juga tidak kalah penting, yaitu mengenai konflik Palestina-Israel, yang dituangkan dalam buku The Question of Palestine.

Buku ini dapat dikategorikan sebagai setengah kajian dan setengah observasi “orang dalam” yang terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional Palestina. Sejumlah momen dan periode sejarah penting dibahas dengan cukup mendalam, mengenai sejarah rakyat Palestina dan tanah air mereka; evolusi Zionisme sebagai proyek kolonialisme dan imbasnya bagi rakyat Palestina; sejarah perjuangan pembebasan Palestina; dan persoalan nasib Palestina setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Israel dan Mesir yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Camp David (Camp David Accords).

Said menyebutkan sejumlah argumen jitu yang saya pikir masih relevan hingga sekarang. Dia mengeluhkan labelisasi “teroris” kepada organisasi-organisasi politik Palestina dan miopia serta kemunafikan Barat yang tidak bisa melihat dan mengakui bahwa teror Zionis jauh lebih besar dari upaya perlawanan dan ekses yang dilakukan oleh para militan Palestina. Dia mempertanyakan pandangan naif yang masih berharap bahwa artikulasi zionisme yang liberal dan bahkan progresif itu masih mungkin, sebelum ramai gerakan boikot Israel. Dia memberikan penjelasan historis tentang rakyat Palestina sebagai penduduk asli di tanah air mereka. Dia juga menunjukkan kebangkrutan proyek politik zionisme.

Buku ini memang cukup padat dan karenanya butuh waktu untuk dibaca secara mendetail, tetapi karya klasik ini fondasional dan perlu dibaca. Bonus: bukunya bisa diunduh secara gratis di sini.

- Kolonialisme Zionis di Palestina (Fayez A. Sayegh, 2021, IndoProgress, diterjemahkan oleh Azhar Irfansyah ke bahasa Indonesia dari edisi bahasa Inggris terbitan 1965).

Apabila karya Edward Said tentang Zionisme dan persoalan Palestina dapat dikategorikan sebagai karya yang padat, maka buku Fayez A. Sayegh ini dapat dikategorikan sebagai buku saku ringkas tentang kolonialisme Zionis. Dapat dikatakan, seperti halnya buku Said, buku ini merupakan salah satu pionir dari analisis tentang zionisme sebagai kolonialisme.

Sayegh adalah seorang diplomat, penulis, dan akademisi dengan latar belakang Arab Kristen yang aktif di lingkar intelektual dan politik Timur Tengah. Dalam bukunya, Sayegh melacak akar historis dan intelektual zionisme, persekutuannya dengan imperialisme Inggris, karakter rezim Zionis dan pola diskriminasi serta represi sistematik yang diterapkannya kepada warga Arab, dan kenaikan perlawanan rakyat Palestina terhadap kolonialisme Zionis. Dalam bukunya, Sayegh menganalisis penjajahan Zionis dan perjuangan pembebasan rakyat Palestina dari perspektif anti-kolonialisme dan pembebasan nasional di Dunia Ketiga yang marak di dekade 1960-an.

Buku ini merupakan pengantar yang baik sebelum Anda masuk menyelami karya-karya lain mengenai konflik Israel-Palestina. Dapat diunduh langsung dari sini.

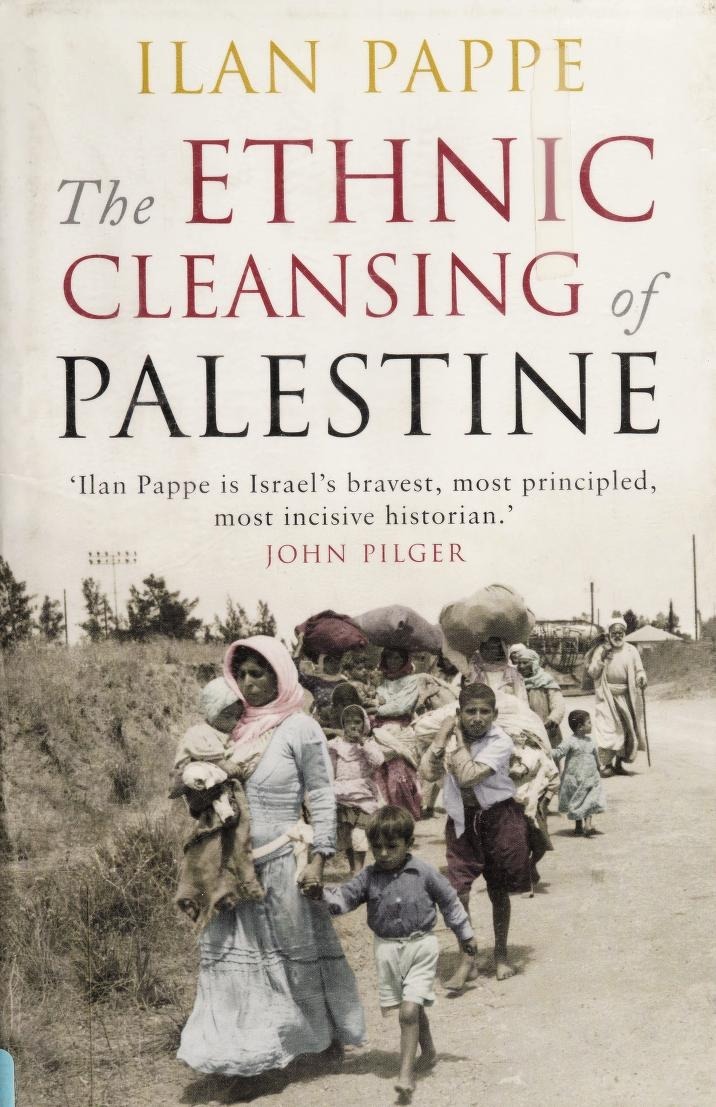

- The Ethnic Cleansing of Palestine (Ilan Pappé, 2006, Oxford: Oneworld Publications).

Ilan Pappé adalah seorang sejarawan Israel progresif anti-Zionis yang terpaksa mengeksilkan diri karena telah menjadi persona non grata di Israel yang semakin kanan, otoriter, dan diam-diam fasistik. Dia termasuk dalam generasi baru sejarawan Israel, New Historians, yang membongkar historiografi (atau hagiografi?) Zionis yang “membersihkan” Israel dari dosa-dosa asalnya dan sebaliknya menggambarkan Israel sebagai “Daud baru” yang berjuang melawan “Goliat-Goliat Arab” yang penuh dengki dan anti-Semitik. Generasi sejarawan baru ini, termasuk Pappé, berhasil mengkritik narasi sejarah Zionis karena dibukanya arsip-arsip militer dan pemerintah Israel 30 tahun setelah deklarasi pembentukan Israel.

Berdasarkan arsip-arsip baru ini, Pappé menunjukkan bahwa Nakba itu nyata adanya, bahwa terjadi upaya sistematis dari milisi-milisi Zionis seperti Haganah dan Irgun untuk mengusir paksa rakyat Palestina dari rumah mereka atas permohonan dan dukungan David Ben-Gurion, Perdana Menteri pertama dan Bapak Bangsa(t) Israel. Tidak hanya itu, terjadi juga pembantaian warga sipil Palestina di sejumlah tepat, termasuk pembantaian Deir Yassin, dalam proses pengusiran paksa ini.

Operasi teror ilegal nan sistematis ini dikenal dengan nama Plan Dalet (Rencana Dalet, yang merupakan nama dari huruf keempat dalam abjad Ibrani). Terbongkarnya Plan Dalet menggugurkan argumen usang Zionis yang mengklaim bahwa warga Palestina ditipu oleh pemimpin mereka sendiri dan negara-negara Arab untuk meninggalkan rumah mereka secara sukarela. Plan Dalet adalah penyebab dari katastrofi besar Nakba dan menandai pembersihan etnis (ethnic cleansing) rakyat Palestina secara besar-besaran. “Kemerdekaan” Israel, dengan kata lain, berdiri di atas penindasan Palestina.

Ditulis dengan bahasa yang gamblang dan gaya penuturan yang jelas, buku ini akan memberikan kita gambaran yang sesungguhnya mengenai formasi Israel sebagai sebuah negara/rezim dan asal-usul kolonialisme Zionis di Palestina. Bonus: bukunya bisa diunduh secara gratis di sini.

- 10 Myths about Israel (Ilan Pappé, 2017, London/New York: Verso).

“Israel adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah”, “Israel adalah benteng bagi Peradaban Barat dan Dunia Merdeka melawan fundamentalisme”, “Hanya di Tel Aviv parade pride bisa dilakukan secara meriah dan bebas di Timur Tengah”, dan lain-lain, dan sebagainya. Kurang lebih itulah sejumlah mitos yang disebarkan oleh Hasbara, antek-anteknya, dan para fanboys serta fangirls-nya. Lagi-lagi, Ilan Pappé secara mendalam membongkar mitos-mitos omong kosong macam ini dan menunjukkan karakter sesungguhnya dari Israel sebagai rezim apartheid dan kolonial. Disajikan lewat penuturan yang mudah diikuti dan dipahami, Pappé membongkar sejumlah mitos-mitos yang dianggap sudah terberi mengenai Israel.

Bukunya dibagi kedalam tiga bagian. Bagian pertama membongkar enam mitos tentang masa lampau: 1) Palestina adalah “tanah yang kosong” (rakyat Palestina sudah ada sebelum warga Yahudi dan pendatang Zionis hadir di sana); 2) Yahudi adalah bangsa tanpa tanah air (klaim yang sering dipakai secara serampangan oleh pemerintah Israel kiwari demi kepentingan politiknya); 3) Zionisme merupakan komponen utama dan bahkan ekuivalen dengan agama dan budaya Yahudi (tentu saja tidak); 4) Zionisme bukanlah kolonialisme (kenyataannya, Zionisme meneguhkan supremasi warga Yahudi atas warga Arab); 5) rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya secara “sukarela” di tahun 1948 (halo, bagaimana dengan Nakba dan Plan Dalet?), dan 6) Perang Arab-Israel di tahun 1967 adalah perang yang tak terhindarkan (padahal ada langkah-langkah negosiasi alternatif yang bisa ditempuh).

Bagian kedua membongkar tiga mitos masa kini tentang Israel: 7) Israel adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah (baca laporan dari B’Tselem dan Human Rights Watch dan bahkan pengakuan bekas Direktur Mossad Tamir Pardo mengenai karakter apartheid dari “demokrasi” Israel); 8) Perjanjian Oslo adalah “proses perdamaian” (alias pemaksaan terhadap pihak Palestina untuk menerima parameter “perdamaian” menurut Israel); dan 9) trilogi mitos Gaza–Hamas adalah “organisasi teroris” (alih-alih melihatnya sebagai bagian dari gerakan pembebasan nasional, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang juga berpartisipasi dalam proses demokratik di Palestina), mundurnya Israel dari Jalur Gaza adalah upaya rekonsiliasi (Israel mundur dari Gaza untuk memblokade Gaza), dan serangan Israel yang bertubi-tubi atas Gaza adalah upaya pembelaan diri (alias dalih untuk melakukan genosida perlahan atas warga Gaza).

Di bagian ketiga, Pappé membongkar mitos terakhir: 10) Jawaban konflik Israel-Palestina adalah solusi dunia negara (two-state solution). Bagi Pappé, solusi tersebut sudah kaput, sudah mati dengan kontrol Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza dan berlanjutnya politik apartheid yang mewajarkan pembersihan etnis, okupasi rakyat Palestina di tanahnya sendiri, dan posisi rakyat Arab Palestina–baik di dalam Israel maupun di wilayah pendudukannya–sebagai warga negara kelas dua yang mengalami diskriminasi dan bahkan kekangan militeristik. Solusi yang sejati, bagi Pappé, adalah satu negara yang demokratis bagi rakyat Yahudi dan Arab, yang terbentang dari sungainya hingga lautnya.

Dengan membaca buku ini, insyaallah kita akan memiliki amunisi yang jitu untuk mempreteli argumen kosong dan retorika gembeng para Zionis Jaksel, kalangan “muslim moderat” yang diam di hadapan kekerasan kapitalis dan imperialis, dan segenap kaum londo ireng lainnya. Oh, soal parade pride bagi rekan-rekan queer di Timur Tengah? Coba tengok Beirut alih-alih Tel Aviv.

Bonus: Anda bisa menonton tausiah Ilan Pappé di Masjid Al-Quds di Capetown, Afrika Selatan di sini dan pemaparannya dalam suatu diskusi berbahasa Arab, yang dikuasainya dengan lancar, di sini. Bukunya dapat Anda unduh secara gratis langsung dari penerbitnya di sini.

Perspektif Sosialis tentang Kolonialisme Israel

- Settler Colonialism: An Introduction (Sai Englert, 2022, London: Pluto Press).

Mungkin kawan-kawan pembaca sudah sering mendengar istilah settler colonialism atau kolonialisme pendudukan, termasuk dalam diskusi soal penjajahan Israel atas Palestina. Tetapi apa sesungguhnya kolonialisme pendudukan itu? Di dalam bukunya, Sai Englert, pengajar dan peneliti di Universitas Leiden, memberikan penjelasan ringkas nan komprehensif tentang konsep tersebut.

Englert membedakan antara kolonialisme jarak jauh (franchise colonialism) dengan kolonialisme pendudukan. Kolonialisme jarak jauh adalah model kolonialisme yang populer di benak publik Indonesia: penjajahan oleh kekuatan kolonial melalui penguasaan militer, administrasi kolonial, dan kolaborator lokal yang menjadi kelas penguasa, yang fokusnya adalah ekstraksi tenaga kerja dan komoditas tanpa mengirim penduduk dari pusat kekuasaan kolonial (metropole) ke koloni. Kolonialisme pendudukan punya sejumlah fitur yang serupa, tetapi mereka memiliki tujuan tambahan yaitu mendatangkan penduduk dari metropole ke koloni dan dalam prosesnya merampas tanah dan kampung halaman penduduk asli untuk semakin memperkuat formasi masyarakat kolonial.

Contoh dari kategori pertama adalah penjajahan Inggris di India dan penjajahan Prancis di Suriah (dan tentu saja penjajahan Belanda di Indonesia), sedangkan contoh dari kategori kedua adalah pendudukan warga keturunan Eropa di Argentina, Aljazair, dan Australia.

Englert kemudian menjelaskan mekanisme umum dan tujuan dari proses kolonialisme pendudukan. Akumulasi profit dan nilai lebih misalnya dilakukan dengan monopoli perdagangan dan sektor-sektor komoditas bernilai tinggi serta perbudakan. Tidak lupa, ada proses perampasan tanah dan peminggiran masyarakat asli dari tempat tinggal mereka selama berpuluh-puluh generasi dan bahkan genosida. Tentu saja, pengukuhan kolonialisme pendudukan berkelit-kelindan dengan proses konsolidasi kapitalisme modern, melalui proses akumulasi primitif, misalnya. Rasisme kemudian menjadi ideologi yang menjustifikasi dan melanggengkan praktik-praktik barbar ini, juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan politik.

Tak lupa, Englert juga membahas tentang berbagai bentuk perlawanan masyarakat terjajah terhadap kolonialisme pendudukan. Tentu saja, perlawanan Palestina dibahas secara cukup mendalam. Singkatnya, buku ini merupakan pengantar yang baik untuk memahami sejarah dan perkembangan kolonialisme pendudukan dan perlawanan atasnya.

- Palestine: A Socialist Introduction (Editor: Sumaya Awad dan Brian Bean, 2020, Chicago: Haymarket Books).

Pertautan perjuangan Palestina dengan berbagai gerakan dan ide kiri sesungguhnya sudah berlangsung selama berpuluh tahun. Dimensi ini kadang kurang terbahas dalam diskursus mengenai Palestina di Indonesia, meskipun sudah ada pergeseran yang menggembirakan, yaitu melihat konflik Israel-Palestina bukan dari kacamata “perang agama” melainkan dari perspektif anti-kolonialisme.

Sebagaimana terpampang di judulnya, buku ini menyajikan sejumlah analisis sosialis tentang persoalan Palestina. Posisinya jelas dan tegas: persoalan Palestina adalah persoalan pembebasan nasional dan mereka yang mengaku sosialis haruslah berpihak kepada rakyat Palestina. Dua editornya, Sumaya Awad dan Brian Bean, adalah aktivis sosialis. Awad asli Palestina, sedangkan Bean adalah anak North Carolina.

Selain berbagai hal yang sudah kita bahas di atas (tragedi Nakba, proyek kolonialisme pendudukan Zionis, dan lain sebagainya), buku ini juga menyajikan sejumlah analisis tambahan yang menarik. Esai oleh Shireen Akram-Boshar misalnya menunjukkan hubungan mesra antara imperialisme Amerika Serikat (AS) dan Israel demi “kepentingan strategis” di Timur Tengah. Esai Mostafa Omar, yang membahas tentang perjuangan pembebasan nasional Palestina, singkat dan padat namun isinya daging semua, terutama pembahasan tentang mandeknya trajektori gerakan-gerakan nasionalis dan kiri sekuler seperti Fatah dan PFLP dan kenaikan Hamas dalam politik Palestina. Daphna Tier membahas satu topik yang jarang diketahui orang, yaitu posisi kelas pekerja Israel di dalam perjuangan pembebasan Palestina dan bagaimana ketergantungan terhadap rezim okupasi Israel membuat mereka abai atas perjuangan pembebasan Palestina.

Sejumlah bab lain di dalam buku ini membahas tentang kontur perjuangan pembebasan Palestina dan koneksinya dengan berbagai gerakan pembebasan lainnya. Pembahasan ini mencakup wawancara dengan Omar Barghouti, salah satu pendiri gerakan boikot Israel (Boycott, Divestment, and Sanction, BDS), dan sejarah solidaritas antara gerakan kulit hitam dan Palestina.

Keragaman topik yang dibahas dan ketajaman analisis dalam buku bunga rampai ini membuatnya layak menjadi acuan bagi mereka yang penasaran dengan konflik Israel-Palestina dari perspektif sosialis. Bukunya juga dapat diunduh gratis langsung dari penerbitnya di sini.

- On Zionist Literature (Ghassan Kanafani, Oxford: Ebb Books, 2022, diterjemahkan oleh Mahmoud Najib ke Bahasa Inggris dari edisi Bahasa Arab terbitan 1967).

Ghassan Kanafani adalah seorang aktivis PFLP dan juga penulis kenamaan Palestina. Mungkin Anda pernah melihat video wawancaranya yang tajam berseliweran di lini masa. Selain berpolitik, Kanafani juga aktif menulis esai, karya sastra, dan kritik sastra, sebelum dia syahid karena rezim Zionis membunuhnya ketika berumur 36.

Kanafani melihat ranah kesusastraan dan kebudayaan sebagai salah satu front agresi Zionis, selain politik, militer, dan ekonomi. Itulah yang menjadi motivasi utamanya untuk menulis kritik atas sejumlah karya sastra Zionis.

Kanafani menulis sejumlah amatan dan analisis penting. Misalnya, bagaimana Zionisme mendorong dominasi bahasa Ibrani sebagai bahasa warga Yahudi dalam proyek politiknya, mengesampingkan fakta bahwa banyak orang Yahudi menggunakan bahasa lain seperti bahasa Yiddi dan bahkan bahasa Arab. Kemudian, Kanafani juga menunjukkan bagaimana kesusastraan Zionis mendahului dan memberi landasan bagi zionisme politik. Dan tentu saja dia juga menganalisis sejumlah pemikiran dan karya sastra Zionis secara ketat, mulai dari argumennya, penuturannya, alur ceritanya, hingga pesan yang tersirat, mulai dari tulisan-tulisan Theodor Herzl hingga Arthur Koestler. Misalnya plot khas tentang petarung Yahudi yang kuat dan siap menggempur siapa saja yang mengadang, termasuk orang-orang Arab.

Bagi Anda yang tertarik dengan kritik atas zionisme dari dimensi kebudayaan, buku ini perlu dibaca.

Instrumentalisasi Tragedi Holokaus

- Beyond Chutzpah: On the Misuses of Anti-Semitism and the Abuse of History (Norman Finkelstein, 2005/2008, Berkeley/Los Angeles: University of California Press).

Kita sering mendengar keluhan dan bahkan tuduhan bahwa mengkritik Israel adalah mempraktikkan anti-semitisme. Argumen ini sering dipakai untuk membungkam kritik terhadap Israel dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukannya secara sistematis terhadap rakyat Palestina. Norman Finkelstein menunjukkan bagaimana operasi ideologis dan trik politik ini bekerja.

Norman Finkelstein, yang tentu saja bukanlah seorang normie, adalah intelektual radikal dan aktivis. Dia mendeskripsikan diri sebagai “ilmuwan forensik”, yaitu detektif yang membongkar klaim-klaim pseudo-ilmiah yang populer dan sering dijadikan justifikasi politik, dengan spesialisasi kajian tentang instrumentalisasi tragedi Holokaus, Israel, zionisme, dan Palestina. Kredensial ilmiah dan politiknya lengkap: dia adalah seorang kiri dengan gelar doktor dari Universitas Princeton dan kedua orang tuanya adalah penyintas Holokaus yang turut serta dalam Pemberontakan Ghetto Warsawa melawan fasis Nazi.

Dalam Beyond Chutzpah, Finkelstein menunjukkan bagaimana tuduhan “anti-Semitik” sering digunakan untuk membungkam kritisisme atas rekam jejak HAM Israel alih-aling mendebat kritik tersebut secara serius dan ilmiah. Finkelstein juga berargumen bahwa konflik Arab-Israel bukanlah soal konflik agama atau “kecemburuan sosial” kepada Israel sebagai negara yang kaya, melainkan soal aspirasi nasional untuk kemerdekaan jazirah Arab dan kritik atas supremasi Yahudi melalui proyek zionisme.

Jadi, kalau ada yang menuduh kawan-kawan pembaca yang mengkritik Israel sebagai anti-Semit yang rasis, berikan saja buku Finkelstein kepada sang penuduh tersebut. Niscaya mereka akan kaget dan malu sendiri. Bonus: tontonlah video legendaris Finkelstein yang mengkritik instrumentalisasi tragedi Holokaus sebagai justifikasi untuk menindas rakyat Palestina di sini.

Panduan Perjuangan Pembebasan Nasional

- Guerilla Warfare (Che Guevara, 1961) dan On Guerilla Warfare (Mao Zedong, 1937)

Dalam dunia yang ideal, di mana lawan-lawan politik paling brutal sekalipun meminimalisir penggunaan kekerasan atau berperang dengan etika, maka jalur nirkekerasan merupakan metode yang layak ditempuh. Tetapi, perjuangan kelas dan pembebasan manusia tidak selamanya ideal. Di dalam arena politik, kita akan menemukan musuh-musuh yang brutal dan tak mau berkompromi.

Dalam kondisi penuh tekanan tersebut, maka metode perjuangan bersenjata menjadi pilihan yang logis. Cara ini banyak ditempuh oleh gerakan pembebasan nasional di Dunia Ketiga, termasuk di Indonesia.

Karya klasik Che Guevara dan Mao Zedong tentang metode perang gerilya dapat menjadi acuan dan bahan refleksi tentang strategi perjuangan bersenjata dalam upaya pembebasan nasional dan pembangunan sosialisme. Tentu saja, perang gerilya bukan sekadar mengumpulkan orang-orang yang marah, mengajak mereka membangun markas di atas gunung dan di dalam hutan, lalu melancarkan serangan dan teror dengan penuh amarah. Perang gerilya perlu perencanaan dan tujuan yang jelas, memenangkan hati rakyat, dan tidak terlepas dari organisasi politik, perhitungan geopolitik, serta kebutuhan logistik.

Dua teks klasik ini, yang dapat diunduh secara gratis di sini dan di sini, saya pikir perlu dibaca untuk menjadi bahan diskusi, debat, dan refleksi lebih lanjut, terutama di dalam konteks perjuangan Palestina.

- Leila Khaled: Kisah Pejuang Perempuan Palestina (Sarah Irving, 2016, Serpong: Marjin Kiri, diterjemahkan oleh Pradewi Tri Chatami ke bahasa Indonesia dari edisi bahasa Inggris terbitan 2012).

Siapa yang tidak kenal Leila Khaled? Sang perempuan pejuang pembebasan yang fotonya tenar karena peranannya dalam pembajakan pesawat pada 1969 merupakan salah satu ikon kenamaan dari perjuangan Palestina. Karya Sarah Irving, seorang ahli kajian Timur Tengah, menyajikan potret biografis Leila Khaled sebagai seorang militan perempuan.

Irving membahas peranan Khaled sekaligus menempatkannya dalam konteks sosial-historis dan perjuangan yang lebih luas berdasarkan wawancara dengan sang protagonis langsung dan orang-orang yang dekat dengannya. Hidup Leila Khaled menjadi teropong untuk melihat sejumlah dinamika lain yang lebih luas: persoalan stratak dan etika dalam perjuangan bersenjata (termasuk soal pembajakan pesawat), perjuangan Palestina dalam konteks pembebasan nasional di Dunia Ketiga, peran perempuan dalam perjuangan, dan trajektori Khaled dalam kehidupannya dan politik Palestina setelah pensiun dari tugas kombatan.

Buku ini menarik, berwarna, penuh sejarah, dan enak dibaca. Karena itu buku ini perlu masuk menjadi salah satu bacaan wajib untuk memahami perjuangan Palestina dan peranan perempuan di dalamnya.

- “Beyond Fateh Corruption and Mass Discontent: Hamas, the Palestinian Left and the 2006 Legislative Elections” (Manal A. Jamal, 2013, British Journal of Middle Eastern Studies, 40, Issue 3, 273-294).

Propaganda perang yang sedang berjalan dari pihak Israel dan Barat menyamakan Hamas dengan ISIS, mengklaim bahwa gerakan Islam ini secara keseluruhan (termasuk sayap-sayap politik dan sosialnya dan juga basis pendukungnya) sebagai gerombolan teroris biadab haus darah yang anti-Semitik.

Yang luput dan sengaja ditutupi dari pembahasan ini adalah karakter Hamas sebagai sebuah gerakan sosial-politik dan relasinya dengan organisasi-organisasi Palestina lain. Inilah yang dikupas oleh ilmuwan politik Manal A. Jamal di dalam artikel jurnalnya, yang membahas partisipasi Hamas dalam pemilu Palestina tahun 2006, pemilihan terakhir yang terselenggara sejauh ini.

Jamal membahas sejumlah temuan menarik, misalnya jejaring penyediaan layanan sosial yang diorganisir Hamas; juga upaya Hamas dalam mendorong aliansi lintas kelas antara kelas menengah dan kaum miskin serta aliansi taktis dengan kelompok-kelompok kiri. Jamal juga membahas tentang turunnya pamor Fatah, yang dianggap korup dan melakukan kapitulasi kepada Israel, memberi kesempatan politik bagi Hamas.

Hamas juga memiliki strategi kampanye yang rapi. Sementara itu, kelompok-kelompok kiri Palestina seperti PFLP, mengalami berbagai tantangan seperti imbas fragmentasi gerakan kiri global, bubarnya Uni Soviet, hingga ketergantungan kepada pendanaan donor Barat.

Artikel jurnal ini, dalam hemat saya, dapat memberi gambaran mengenai kiprah elektoral Hamas dan berbagai organisasi politik Palestina lainnya.

- Digital Jihad: Palestinian Resistance in the Digital Era (Erik Skare, 2016, London: Zed Books).

Kelompok militan Palestina terkenal dengan berbagai metode perjuangan bersenjatanya, mulai dari serangan roket hingga pertempuran gerilya melawan IOF. Tetapi, bagaimana dengan perjuangan di arena digital? Erik Skare, seorang peneliti ahli Palestina, menjawab pertanyaan tersebut secara lengkap dalam bukunya Digital Jihad.

Skare memulai bukunya dengan sejumlah cuplikan amatan dan wawancara yang menarik, yaitu pertarungan digital antara peretas/hacker Arab dan Israel. Di tahun 2000, para peretas Israel melumpuhkan laman web Hezbollah, sedangkan di tahun 2012 sekelompok peretas Arab Saudi menyerang laman web Bursa Efek Tel Aviv dan El Al, maskapai penerbangan Israel. Dari kisah ini, Skare kemudian masuk ke dalam inti ceritanya.

Bagi Skare, hacktivism yang dilakukan oleh para aktivis dan militan Palestina sama pentingnya dengan berbagai jenis aksi yang lain–kampanye, boikot, demonstrasi, pembangkangan sipil, dan perjuangan bersenjata. Sasarannya sama: zionisme Israel. Lebih spesifiknya, infrastruktur digital dari rezim teknologis Israel. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Israel cukup pesat dan infrastruktur digital ini tentu saja punya koneksi yang erat dengan pihak militer. Sebagai contoh, IOF banyak mengintegrasikan temuan terbaru dan inovasi di bidang TIK untuk kepentingan okupasi dan pertempuran.

Untuk melawan kecanggihan rezim okupasi ini, gerakan perjuangan Palestina melancarkan perlawanan digital melalui berbagai unit dan kelompok peretas. Sejumlah kelompok peretas dari negara-negara Arab lain pun turut serta dalam gerilya digital ini. Mengutip pernyataan Direktur Utama dari Netvision, perusahaan layanan internet Israel, Gilad Rabinovich, interfada (istilah gabungan dari internet dan intifada) adalah balasan atas provokasi Israel. Pasukan jihad online ini tumbuh subur terutama di Gaza yang dimiskinkan oleh Israel. Bahkan, Hamas dan Palestinian Islamic Jihad (PIJ) memiliki unit perang digital sendiri, meskipun banyak juga para hacktivist yang beroperasi secara lebih bebas.

Membaca buku ini akan membuat kita sadar bahwa selayaknya Nabi Daud, para peretas kaipang dari Palestina ini bisa menantang Raja Jalut bernama Israel. Dan juga akan sadar: kualitas buzzer bayaran di Indonesia, yang lebih mirip dengan para propagandis Hasbara, tidak ada seujung kukunya dibandingkan jihadis peretas di tepi Laut Tengah. Bonus: buku ini dapat diunduh gratis dari laman web penulisnya.

Kemungkinan Sejarah Yang Lain

- Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew (Avi Shlaim, 2023, London: OneWorld).

Kita kerap mendapat kesan bahwa identitas Arab dan Yahudi bagaikan air dan minyak, tidak mungkin bercampur. Apa benar? Avi Shlaim, sejarawan Israel yang merupakan bagian dari kelompok New Historians, menggugat dikotomi tersebut melalui memoarnya sebagai seorang Yahudi-Arab.

Sebelum negara Israel terbentuk, keluarga Avi-Shlaim tinggal lama di Irak selama beberapa generasi. Mereka berbicara bahasa Arab, hidup bersama dengan komunitas Arab, berteman dengan orang-orang Arab, dan memainkan peranan penting di masyarakat Irak. Mereka adalah Yahudi-Arab.

Semuanya berubah ketika Israel didirikan dan gelombang nasionalisme Arab menguat. Shlaim, yang ketika itu masih anak-anak, harus pindah bersama keluarganya ke Israel. Keluarganya lebih kerasan di Irak. Menurut orang tuanya, Irak adalah kampung halaman mereka, sedangkan Israel adalah negeri nun jauh di sana.

Sebagai Yahudi Mizrahi/Mizrahim (Yahudi asal Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia), mereka mengalami diskriminasi di negara yang mengaku sebagai suaka bagi orang Yahudi. Para Yahudi Irak yang sampai di Bandara Ben-Gurion disemprot pestisida DDT untuk “membersihkan” mereka. Keluarga Shlaim lebih beruntung karena ibunya memiliki paspor Inggris, yang menyelamatkan mereka dari perlakuan memalukan itu.

Bagi Shlaim, zionisme adalah ideologi konstruksi para Yahudi Ashkenazi, yang menjunjung satu kategori pengungsi (Yahudi “Barat” dari Eropa) tetapi meminggirkan dan bahkan mengusir kategori-kategori pengungsi yang lain (Yahudi “Timur” dari negara-negara non-Eropa dan orang Palestina). Shlaim juga mencatat pernyataan rasis dan diskriminatif dari Ben-Gurion, yang menyatakan bahwa Yahudi Mizrahi adalah “gerombolan liar” (hal. 172).

Yang juga kontroversial dari buku ini adalah kecurigaan Shlaim bahwa aktivis Zionis Irak, yang relatif kecil jumlahnya dibandingkan komunitas Yahudi di Irak, bekerja sama dengan intelijen Israel untuk melakukan serangan bom di sejumlah tempat. Dengan kata lain, menciptakan teror sebagai dalih untuk mendorong eksodus (baca: migrasi paksa) komunitas Yahudi Irak ke “tanah air” Israel. Shlaim mendapatkan bukti operasi intelijen ini dari wawancara dengan Yaacov Karkoukli, seorang sesepuh Yahudi Irak yang dekat dengan gerakan Zionis di masa itu.

Beberapa sketsa lain dalam buku ini juga menarik. Misalnya bagaimana ayah dan nenek Shlaim terus berbicara dalam bahasa Arab sampai hari tua mereka, bahasa ibu mereka. Shlaim juga mengingat masa kanak-kanaknya di Irak sebagai periode penuh kebahagiaan. Singkat kata, memoar Avi Shlaim menunjukkan bahwa sejarah yang lain, sejarah ko-eksistensi (dan mungkin ko-resistensi) Arab dan Yahudi, bebas dari anti-semitisme dan zionisme, adalah mungkin. Bonus: wawancara dengan Avi Shlaim, yang bersuara lembut dan menyejukkan, bisa dilihat di sini.

Dokumenter Gratisan

14. The Lobby (2017, Al-Jazeera)

Tuduhan “lobi Yahudi” jelas keji, tidak beradab, dan anti-Semitik. Tetapi, bagaimana dengan “lobi Israel” atau “lobi Zionis”? Yang kedua tentu saja nyata dan ada. Film dokumenter The Lobby, yang dirilis oleh Al-Jazeera (media asal Qatar), adalah investigasi klandestin yang mengungkap bagaimana Israel berupaya menancapkan pengaruh di Partai Buruh (Labour Party) Inggris demi kepentingan geopolitiknya, termasuk lewat lobi-lobi, manipulasi, dan kampanye disinformasi, terutama kepada Jeremy Corbyn.

Selama dua jam, film ini akan membawa Anda menelusuri upaya Israel untuk menancapkan pengaruh dan menghapus suara-suara advokasi untuk Palestina di Partai Buruh. Film ini juga menunjukkan upaya lobi dan intelijen Israel untuk menyalip dan memanfaatkan prosedur demokrasi demi kepentingan politik Zionis. Bisa dikatakan bahwa lobi ini adalah ujung terdepan dari the Zionist Deep State. Seru dan bernas, dokumenter ini bisa ditonton gratis di sini.

- Gaza Fights for Freedom (2019, Abby Martin).

Dalam satu episode wawancara dengan Joe Rogan di podcast The Joe Rogan Experience, Abby Martin menyatakan bahwa “you’re born dead in Gaza!” Di Gaza, bahkan bayi pun terlahir “mati”. Bagaimana tidak? Mereka lahir di dalam wilayah yang sebelas dua belas kondisinya dengan kamp konsentrasi–hidup dalam teror dan trauma, serangan udara, malnutrisi, dan tanpa penghidupan yang layak.

Krisis humaniter di Gaza tidak bermula di awal Oktober kemarin, atau di tahun ini, melainkan bermula ketika Israel memblokade Gaza berbelas tahun silam. Sebagai seorang jurnalis kiri kawakan yang sudah melanglang buana mengungkap kejahatan imperialisme dan perlawanan rakyat di berbagai tempat, Abby Martin mencoba menangkap realita kehidupan di Gaza di bawah blokade dan tirani Israel dalam Gaza Fights for Freedom.

Dikemas dengan gaya dokumenter gerilya, film ini menangkap realita hidup keseharian rakyat Gaza dan pandangan mereka tentang okupasi Israel dan masa depan Palestina. Martin juga memberikan latar belakang sejarah yang cukup komprehensif mengenai Gaza dan berbagai upaya resistensi rakyat Gaza, termasuk upaya protes damai The Great March of Return yang direpresi habis-habisan oleh Israel. Suara-suara perlawanan yang didapat dari wawancara dan obrolan serta diskusi sehari-hari, yang dilengkapi dengan footage dahsyat dan heroik, seperti konfrontasi warga Gaza yang melempar batu ke pasukan IOF yang bersenjata lengkap, membuat film ini wajib ditonton. Film ini dapat ditonton gratis di sini.

Bonus dan Penutup

Demikian sejumlah buku dan tontonan yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi kawan-kawan pembaca IndoProgress. Selain daftar di atas, saya ingin memberikan sedikit tambahan referensi kanal media yang mengulas persoalan Palestina secara mendalam, antara lain Al-Jazeera, AJ+, Electronic Intifada, Jadaliyya, Middle East Eye, dan The New Arab. Tentu ada juga beberapa karya yang belum saya bahas di sini, seperti tulisan-tulisan sosiolog kritis Israel Baruch Kimmerling dan karya terbaru jurnalis Antony Loewenstein, The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation around the World, yang membahas mengenai “ekspor” teknologi penjajahan ala Israel ke berbagai negara.

Semoga referensi ini dapat menajamkan perangkat analitis dan mempertebal militansi dalam bersolidaritas dengan perjuangan pembebasan Palestina, dan meyakinkan kita bahwa imperialis hanyalah macan kertas.

From the River to the Sea, Palestine will be free! Free, Free Palestine!

[1] Secara resmi, tentara Israel bernama Israel Defense Force (IDF). Tetapi, pegiat gerakan pembebasan Palestina kerap menyebutnya sebagai Israel Occupation Force (IOF) untuk menunjukkan karakter sesungguhnya dari tentara Israel: alih-alih “melindungi” Israel, angkatan bersenjata tersebut adalah tentara kolonial yang mengokupasi tanah rakyat Palestina dan merepresi mereka. Saya menggunakan istilah IOF sebagai istilah yang lebih tepat dan juga untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat Palestina.

Iqra Anugrah, editor IndoProgress, dalam beberapa minggu terakhir aktif dalam kerja-kerja solidaritas Palestina di Belanda dan Indonesia.